木村屋について

ABOUT

明治35年創業かまくらの里

横手に根付く老舗菓子舗

横手に根付く老舗菓子舗

明治40年代、大町に移転した頃

明治40年代、大町に移転した頃

明治35年、初代山下九助は横手町四日町下丁に菓子舗「木村屋」を創業しました。しかし、翌年4月26日の大火で類焼の厄に遭い、四日町中丁に移った後、明治40年に現在の大町中丁に移転開業しました。最初に売り出したのはビスケットです。当時は初めて食する人も多く大好評でした。その翌年、名産の横手柿の干柿に白あんと熟柿を加えて炊いた「柿羊羹」を創製し、奥羽本線の開通と共に一躍全国に名を知られるようになりました。

四代目当主 山下 淳一郎

- 商号

- 合資会社 木村屋商店

- 創業

- 明治35年

- 代表

- 山下 淳一郎

- 本店所在地

- 秋田県横手市大町5-23

- TEL

- 0182-32-0700

- FAX

- 0182-32-7676

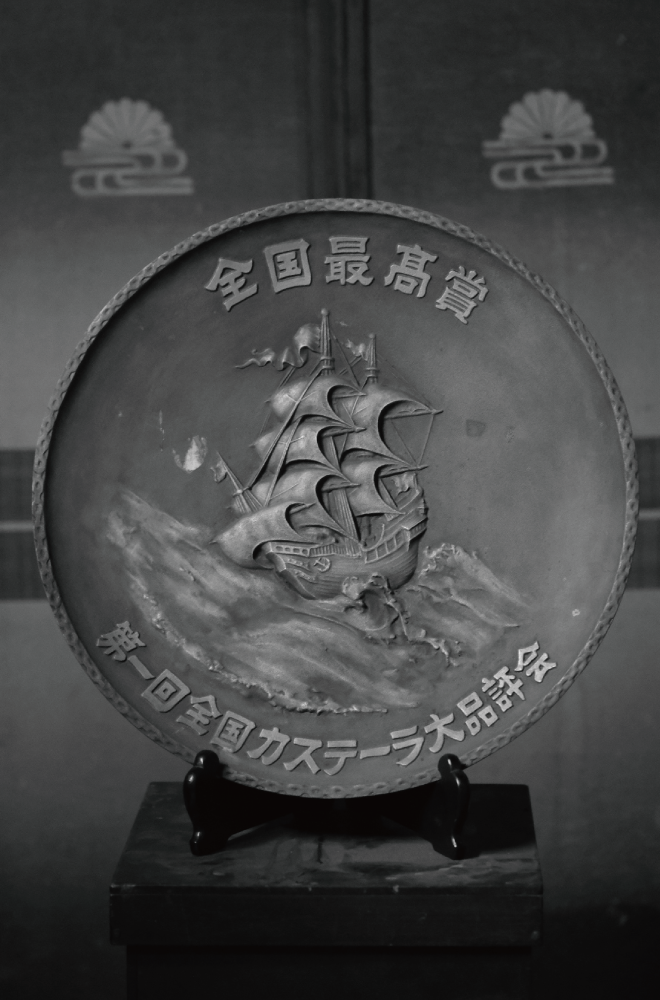

全国カステーラ大品評会受賞杯

全国カステーラ大品評会受賞杯主な受賞歴

- 昭和29年

-

第13回全国菓子大博覧会・京都名誉金賞牌「秋田諸越」

- 昭和30年

-

明治神宮献上銘菓「柿羊羹」

- 昭和32年

-

第14回全国菓子大博覧会・長崎名誉大賞牌「柿羊羹」

- 昭和34年

-

第1回全国カステーラ大品評会・京都全国最高賞「長崎カステーラ」

- 昭和39年

-

第2回全国和菓子大品評会・名古屋名誉無鑑査賞「秋田諸越」

- 昭和40年

-

第16回全国菓子大博覧会・秋田工芸文化大賞「花鳥」

- 昭和43年

-

第17回全国菓子大博覧会・札幌無鑑査賞「かまくらサブレー」

- 昭和43年

-

明治神宮献上銘菓「かまくらサブレー」

- 昭和48年

-

第18回全国菓子大博覧会・鹿児島名誉無鑑査賞「お城山」

- 昭和59年

-

第20回全国菓子大博覧会・東京名誉総裁賞「はたはたパイ」

- 平成元年

-

第21回全国菓子大博覧会・松江名誉無鑑査賞「梅一粒」

- 平成10年

-

第23回全国菓子大博覧会・盛岡栄誉無鑑査賞「かまくら最中」

- 平成14年

-

第24回全国菓子大博覧会・熊本全菓博無鑑査賞「かまくらこまち」

- 令和元年

-

あきた食のチャンピオンシップ2019食品部門金賞「いぶりがっこチーズキッシュ」

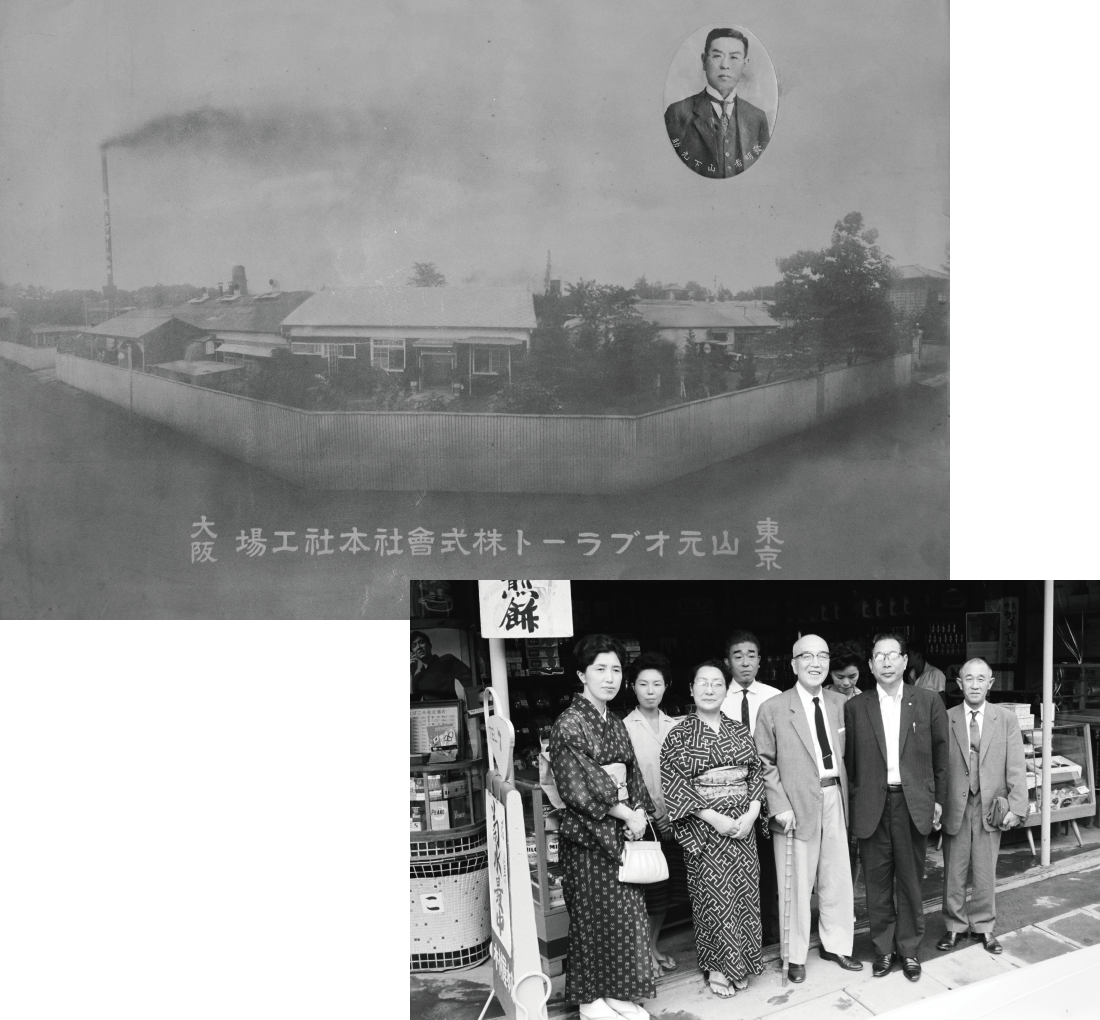

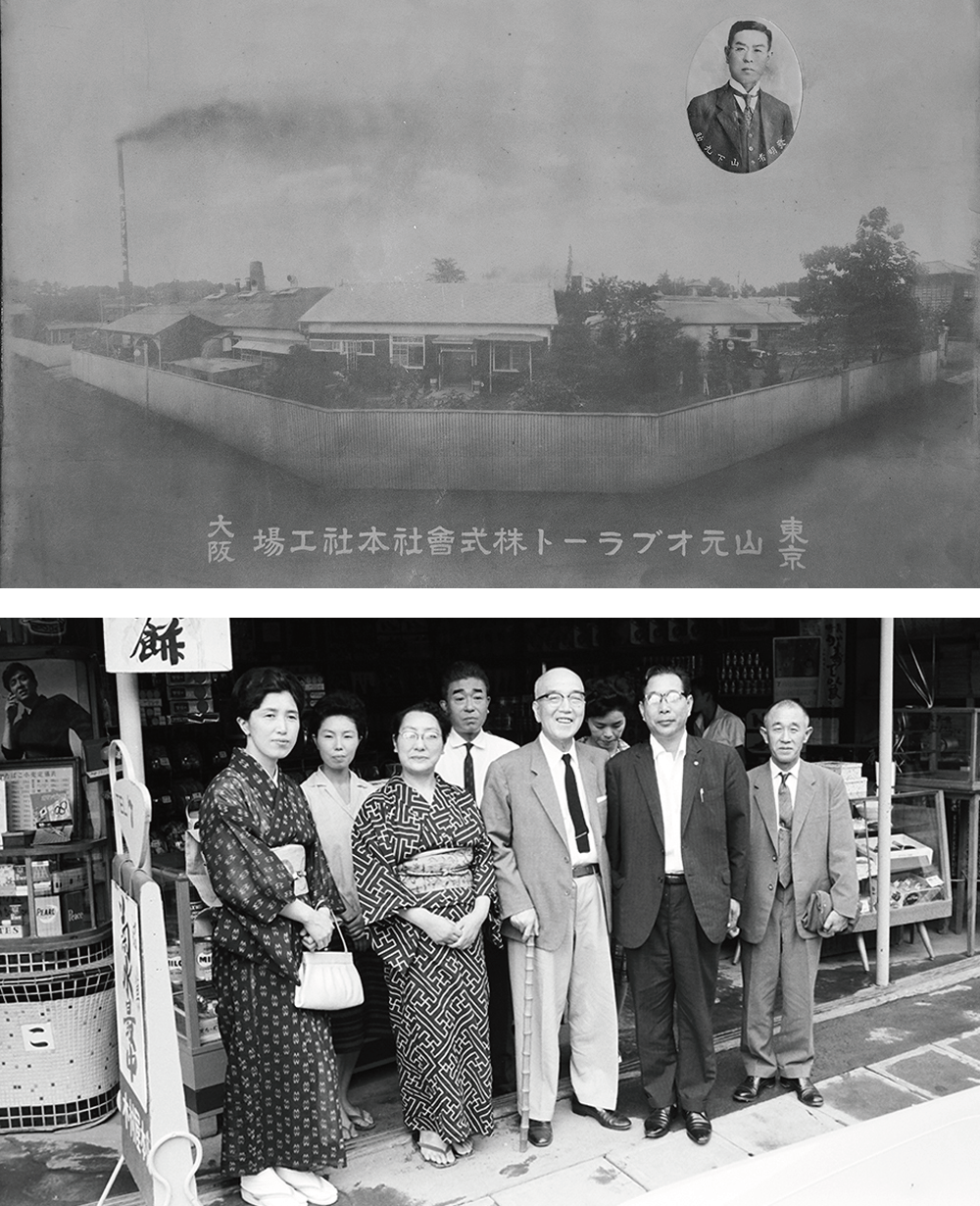

昭和初期

昭和初期 昭和40年代後半

昭和40年代後半

木村屋の歴史

HISTORY

HISTORY

木村屋の歴史

HISTORY

HISTORY

中央の山下太郎を囲んで(昭和30年代後半)

中央の山下太郎を囲んで(昭和30年代後半)「オブラート」

大正元年、九助は近代オブラートの開発に成功しました。飴玉やキャラメルの湿気防止策の研究を重ねて来た過程で、炊飯釜のふちに出来るノリからヒントを得て、柔軟で薄く強度のあるオブラートの製造方法を確立しました。その当時、寄宿していた従兄の山下太郎(後のアラビア石油創業者)が特許の取得に尽力し、大正2年「食料紙製造法」として認可されました。それを基にして、大正3年には日本鋼管社長の白石元治郎と共同で世田谷三宿に「山元商会(現在の山元オブラート)」を発足させ、様々な業界に貢献することが出来ました。

「山下式アルミ箔衛生紙缶」

大正11年には、羊羹に模様を入れる「摺り絵」を考案しました。教えを受ける為に全国から菓子職人が木村屋を訪れたそうです。当時の羊羹は気候や湿度によって変質しやすいものでした。大正15年、九助はこの問題を解決するために「アルミ箔衛生紙缶(内側がアルミ、外側が竹皮模様のハトロン紙で作られた直方体の容器)」を発明しました。この紙缶の効果を試すため、渡米する知人に「柿羊羹」を持たせ、折り返し船便で日本へ送り返させました。赤道直下を二度通り、二ヶ月以上経過しても変化のない状態だったそうです。九助はさらに、ブリキで五十連の羊羹型を作り、それに「山下式アルミ箔衛生紙缶」をはめ込んで原液を流し、水道水で冷却する仕様を考案しました。当時、二時間足らずで製品化される事は画期的なものでした。そして、これらを特許申請せずに公開し、近年まで全国の羊羹作りに使われていました。